말로는 ‘산업 현장 필수 인력’… 관련 예산은 대폭 삭감 [부산, 외국인 환대도시로]

- 가

3 - 빛과 그늘에 선 외국인 근로자

중소 제조업체 붕괴 막을 구세주

인건비·처우 등 기업과 동상이몽

지원센터 폐쇄·부활 등 오락가락

국비 지원도 1곳당 연 2억 원 줄어

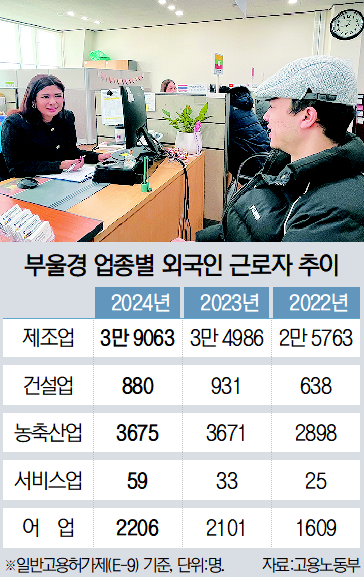

부산 사하구의 한 인쇄업체에 두달 전 고용된 인도네시아인 초릴 이크완 칲타디(왼쪽) 씨와 아리빈 야이날 씨.

부산 사하구의 한 인쇄업체에 두달 전 고용된 인도네시아인 초릴 이크완 칲타디(왼쪽) 씨와 아리빈 야이날 씨.

국내에 외국인 고용허가제가 도입된 지 20년째인 지난해 국내 외국인 근로자는 100만 명을 넘어섰다. 외국 인력은 이제 국내 산업 현장의 필수 요소가 됐다.

지역 기업에 외국 인력은 그야말로 구세주 같은 존재지만 그들이 국내에 정주하게 하려면 아직 넘어야 할 산이 많다. 정부 정책과 지원이 수반돼야 한다는 목소리가 현장에서 나온다.

■현장선 “외국인 더 필요” 아우성

부산 사하구의 한 인쇄업체는 두 달 전 인도네시아 출신 근로자 초릴 이크완 칲타디 씨와 아리빈 야이날 씨를 처음 고용했다. 이 업체 현장직 40명 대부분은 60대이고, 20대는 이들 2명뿐이다. 그동안 이 업체는 젊은 내국인 근로자를 원했지만 찾지 못했다. 업체 대표 A 씨는 “현장직은 체력적으로 힘들 수 있는데 젊어서 전혀 그런 기색이 없다. 일도 잘해 상당히 만족스럽다”고 말했다.

통계청이 지난달 17일 발표한 ‘2024년 이민자 체류 실태·고용 조사 결과’를 보면 지난해 5월 기준 외국인 취업자 수는 101만 명이다. 이는 전년 92만 3000명보다 8만 7000명이 늘어난 수치다. 외국인 취업자 수가 100만 명을 넘어선 것은 지난해가 처음이다.

외국인 취업자 수는 취업 비자 쿼터가 확대되면서 증가하는 추세다. 정부가 지난해 고용허가제로 외국 인력(E-9) 유입을 역대 최대 규모인 16만 5000명으로 늘린 게 영향을 준 것으로 풀이된다. 외국인들은 E-9(비전문취업비자)로 기본 3년, 연장 1년 10개월을 더해 최대 4년 10개월 체류할 수 있다. 현재 베트남·인도네시아·캄보디아·필리핀 등 17개국 인력이 이 비자로 취업한다.

한국고용정보원은 2032년이 되면 89만 4000여 명의 근로자가 부족할 것으로 내다본다. 지역 제조업계에선 “일 잘하는 외국인 근로자에게 기술을 가르쳐 주고 오랜 기간 함께 일하고 싶은데 체류 기간이 짧다. 해결 방안이 마련됐으면 좋겠다”고 전했다.

■고용주·외국인, ‘헤어질 결심’ 끝내기

외국인 근로자가 많아진 데 따른 문제도 불거지고 있다. 고용주들은 인건비 부담이 늘고 있다고 호소한다. 산업 현장에서 외국인 근로자도 근로기준법과 최저임금 등에서 내국인과 같은 대우를 받은 지 오래다. 통계청 자료를 보면 지난해 5월 기준 외국인 월평균 임금 수준은 ‘200만 원 이상, 300만 원 미만’이 48만 9000명(51.2%)으로 가장 많고, ‘300만 원 이상’이 35만 4000명(37.1%)으로 뒤를 이었다.

외국 인력 처우가 내국인보다 더 좋다는 말도 있다. 주 40시간 근무와 임금 수준은 내국인과 같은데 외국인은 기숙사를 제공받기 때문에 더 낫다는 얘기다.

기업들도 불만을 토로한다. 생산직 20명 중 15명을 외국인으로 채운 경남 창원의 한 중소기업 관계자는 “오래 근무한 외국인일수록 조금 일하고 많이 받으려고 한다. 정해진 근무 시간에 일을 건성으로 하고 연장 근무를 원하는 경우도 많다”고 토로했다. 김해에 본사를 둔 다른 업체 대표도 “싱가포르 등 내외국인에 대해 임금 격차를 둔 나라들이 있다. 언어 능력 등 다른 부분이 많은데 같아야 할 이유가 없다”고 주장했다. 외국인 근로자 생각은 다르다. 한 외국인 근로자는 “이직할 때 가장 먼저 보는 게 연장 근무”라며 “외국인들은 SNS를 통해 임금과 기숙사 등에 대한 정보를 교환하고 이직하기도 한다”고 말했다.

부경대 정치외교학과 차재권 교수는 “차별하지 않아야 하지만 우대할 필요도 없다”며 “최저임금을 똑같이 적용하되 기숙사 제공 등 다른 혜택을 관행적으로 더할 이유는 없다. 노동 시장 논리에 따라야 한다”고 강조했다.

■정부는 지원 예산 삭감 엇박자

외국인 근로자 지원 정책도 여전히 부족하다. 전국 9곳에서 운영되다 2023년 연말 폐쇄된 외국인노동자지원센터가 대표적이다. 센터는 국내 체류 중인 외국인 노동자의 한국 적응을 돕고 애로를 해결하는 역할을 맡았다. 국내 산업 현장에서 일하려고 E-9 비자로 입국한 외국인 근로자 상당수에게 센터는 ‘비빌 언덕’이었다.

하지만 정부는 이들 기관을 일방적으로 폐쇄했다. 뒤이어 센터 폐쇄로 혼선이 일자 정부는 지난해 초 센터를 다시 열었다. 하지만 명칭은 외국인근로자지원센터로 변경됐고, 센터 1곳당 연간 6억 7000만 원이던 국비 지원도 2억 원으로 줄었다. 센터 직원도 줄었다.

현장에서는 오히려 센터 확대 요구가 빗발친다. 김해센터의 경우 연간 상담 횟수가 1만 3000여 건에 이를 정도다. 경남도는 오는 3월 거제시와 사천시에도 센터를 추가 설치하기로 했다. 김해외국인근로자지원센터 강선희 센터장은 “센터 사업이 2027년부터 국가 공모에서 지자체 사업으로 넘어가게 된다. 법무부와 고용노동부 업무가 혼재해 어려운 일”이라며 “일이 많고 예산 분담 문제도 있어 국가가 맡아야 한다”고 피력했다.

글·사진=이경민 기자 min@busan.com

이경민 기자 min@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스