[임성원의 부산미학 산책] 3. 혼종성

- 가

한솥밥에서 익어 가는 '잡것들의 문화'

"우리가 남이가?!"

모든 것이 화(化)하고 통(通)하는 부산의 화통 미학은 이 한마디에 잘 녹아 있다. 부산에서는 한데 어울리기만 하면 금세 한솥밥을 먹는 처지가 된다. 부산이 '문화의 용광로(melting pot)'로 불리는 까닭이다. 섞임의 문화는 오랜 역사와 전통을 자랑한다. 나아가 글로벌도시 부산의 장래를 밝게 한다.

부산 사람의 구성을 봐도 섞임 현상은 뚜렷하다. 부산은 세 차례에 걸쳐 인구가 급증했다. 개항과 일제 강점기 도시 형성, 광복 이후 재외동포들의 귀국, 6·25전쟁에 따른 피란민 유입이 그것이다. 1914년 부산부제 도입 당시의 인구는 2만 명이었지만 1945년에는 28만여 명, 전쟁 직후인 1955년에는 100만 명을 넘어섰다. 팔도 사람이 모여든 부산에서는 그래서 3대 이상 살아온 토박이는 30% 정도로 보는 게 일반적이다.

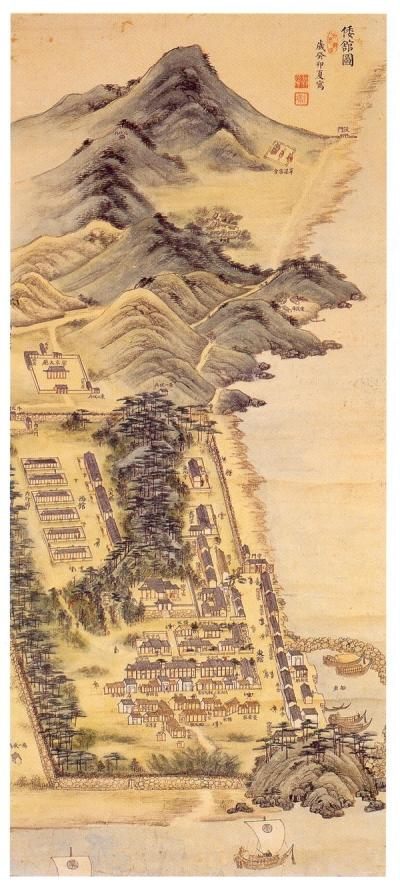

부산은 예나 지금이나 관문도시다. 국경이나 요새의 성문 역할을 한 까닭에 변방의 군사도시이자 무역도시로 기틀을 다졌다. 부산포에다 조선 시대 태조 6년(1397)에 부산진, 태종 7년(1407)에 왜관(그림)을 각각 설치하면서 군사도시이자 무역도시가 되었다. 한 국가 안에서 외래문물과의 접촉이 가장 많은 도시가 그 나라의 수도라고 했을 때 부산은 임시수도 그 이상이다. 더욱이 부산국제영화제를 비롯하여 부산국제음악제, 부산국제무용제, 부산국제연극제, 부산국제록페스티벌 등 문화행사마다 유난히 '국제'라는 이름이 많이 들어간 것도 국제도시 부산의 특징이다.

선사 시대부터 일본과 교류해 온 부산이 근대도시로 성장한 저류에는 '왜구→왜관→왜란→개항'이라는 연결고리가 있다. 향토사학자이자 소설가인 최해군은 여기에서 부산에는 '잡것들의 문화'가 있었다고 지적한 바 있다. '잡것들'의 잡거(雜居)는 섞여서 산다는 뜻이다. 외인(왜인)과 섞여서 사는 부산 사람들을 천시한 말이다. 왜구의 침략을 막기 위해 왜관을 설치한 정부가 되레 부산 사람들을 욕보였고, 동래부 사람들은 과거 시험에서도 천대 받기 일쑤였다.

한솥밭에서 익은 '잡것들의 문화'는 부산 문화의 가장 눈에 띄는 점이다. 그리고 '다이내믹 부산'의 원천적인 힘이 된다. 글로벌 시대를 맞아 이질적인 여러 요소가 뒤섞여 새로운 것을 창조하는 혼종성(hybridity)은 이제 삶의 일상적인 조건이 되었다. 새해 들어 부산은 '낙동강 시대'로 불리는 글로벌도시를 향해 더욱 속도를 내고 있다. 부산의 화통 미학에서 그 첫 번째 미적 특성으로 꼽을 수 있는 혼종성은 글로벌도시 부산의 중요한 자양분이 될 것이 분명하다. 논설위원 forest@

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스