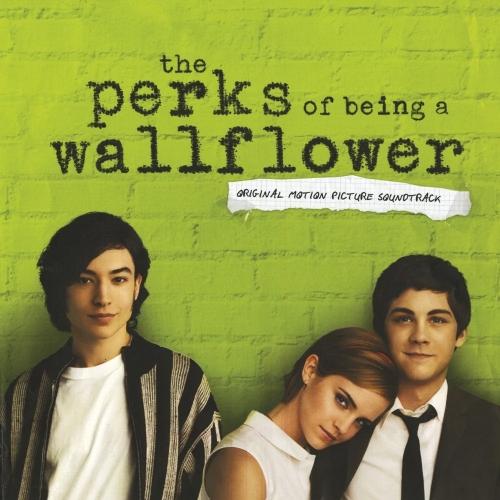

[푸디토리움의 명반시대] (61) ‘The Perks of Being a Wallflower’

- 가

‘트라우마’는 의학 전문 용어이지만 우리에게도 낯설지 않은 단어입니다. 사전적 의미를 찾아보면 ‘외상’을 의미하지만 보통 ‘정신적인 외상’을 뜻하는 말이지요. 때로는 어떤 문제에 대한 각자의 판단이나 해결 방법의 기준이 이미 제시된 사회적 규범과 약속에 근거한다고 생각하지만, 어쩌면 각자의 트라우마가 그 기준의 자리를 대신하고 있지는 않나 생각이 들 때도 있고요. 그것이 현재의 일상적 삶에 얼마나 큰 영향을 미치고 있는가는 경우에 따라 다르겠지만 단지 그 크기가 다를 뿐, 우리 모두 저마다 마음 어딘가 저 한곳에 자리 잡고 있는 것인지도 모른다는 생각이 들기도 합니다.

2012년 작 영화 ‘월플라워’는 개봉 후 많은 호평을 받았고 지금까지도 팬층이 참 두터운 영화입니다. 우리에게 청춘에 관한 영화로 알려졌지만 사실 이 영화를 보고 나면 ‘트라우마에 관한 우리 모두의 성장 영화’라는 표현이 더 어울릴 듯합니다. 아직도 많은 사람이 이 영화를 기억하는 이유는 저마다의 트라우마에 대한 극복을 희망적으로 이야기하지만, 그것이 구체적이고 지엽적인 주제를 통해서가 아닌 상당히 감성적이고 정서적인 전달을 통해 얘기한다는 것입니다. 그래서 영화를 보고 나면 표현할 수 없는 뭉클함과 함께 고개가 살며시 끄덕여지지만, 누군가 ‘왜 고개를 끄덕였어?’라고 묻는다면 ‘이 영화를 보는 것밖엔 설명할 수가 없네’라고 밖에 대답할 수 없을 듯합니다.

이 영화의 원제는 ‘The Perks of Being a Wallflower’입니다. 동명 원작 소설을 바탕으로 영화가 만들어졌습니다. 특이한 것은 원작을 쓴 작가인 스티븐 크보스키가 직접 영화의 연출을 맡았다는 것입니다. 그는 남다른 외모로 태어난 ‘어기’의 학교생활을 그렸던 2017년 작 영화 ‘원더’로도 우리에게 꽤 알려진 작가이자 연출가입니다. 영화 ‘월플라워’가 무겁고 다소 불편할 수 있는 이야기를 우리의 마음에 전달할 수 있는 이유는 아마 원작자가 연출을 했다는 것이 한몫을 했다는 생각이 듭니다.

플래시백의 사용이나 시공간에 대한 서술이 불규칙적으로 배열된다거나 하는 등의 장치가 영화의 이야기를 불친절하게 만든다기보다 오히려 보는 이에게 더 정서적으로 다가오게 만듭니다. 이것은 원작자의 연출이기에 가능하지 않았을까 생각이 들거든요. 그리고 이것을 온전하게 완성하는 장치가 바로 영화의 사운드트랙입니다.

음악은 이 영화에서 등장인물들이 믹스 테이프로 건네주며 자신의 취향을 드러내는 것처럼 그 자체로 아주 큰 역할을 차지합니다. 뉴웨이브를 대표하는 1980년대 영국 그룹 뉴오더(New Order)의 음악을 비롯해 스미스(The Smith)의 감미로운 음악 ‘Asleep’, 덱시스 미드나이트 러너스의 1982년 히트작 ‘Come On Eileen’ 등 80~90년대의 새로운 팝을 이끌었던 아티스트들의 유명작을 한꺼번에 만날 수 있습니다. 특히 고인이 된 데이비드 보위의 1977년 작 ‘Heroes’는 영화 전반부와 마지막 장면에 등장하며 이 영화를 오랫동안 기억할 수밖에 없게 만드는 명장면을 만들어 내지요.

김정범 성신여대 현대실용음악학과 교수

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스