가장 많이 본 뉴스

2025.10.09 (목)- 1부산 관광지에 난립한 ‘정치 현수막’ 금지된다

- 2부산 영도구 노래방서 화재, 1명 숨지고 6명 부상

- 3부산 동서고가도로서 택시 미끄러져 8중 추돌… 3명 부상

- 4희극인 정세협 사망…개콘 "안타까운 소식에 깊은 애도"

- 5부산 남구 고등학교에서 불… 인명 피해 없어

- 6‘논란의 냉부해’ 이 대통령이 밝힌 출연 이유…“진짜 문화의 핵심은 음식”

- 7금값, 사상 첫 4000달러 눈앞…올해 51% 상승 질주

- 8이재명 대통령, 추석 맞아 부모 선영 참배…"모두의 대통령 되겠다”

- 9‘호황’ 조선3사 작년 신규 채용 4000명… 한화오션 최다

- 10병원 반복 입원해 보험금 2억여 원 가로챈 여성 ‘징역형’

[1000일의 기억, 전쟁에서 꽃핀 문화] 1.전시에 밴 예술혼 ② 교류로 성장한 음악계

- 가

戰禍 속에서도 치열했던 창작열, 부산 음악계 자산으로

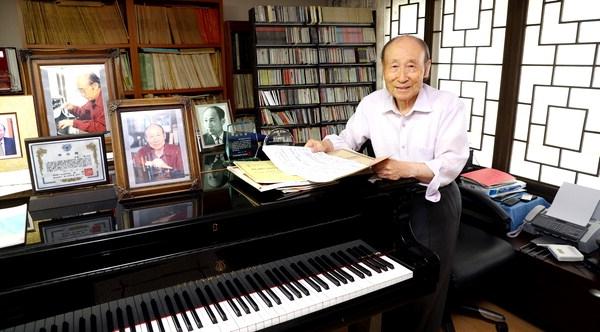

국내 최고령 피아니스트 제갈삼 부산대 명예교수가 자택에서 피아노 연습 중인 모습. 사진=정종회 기자 jjh@·일부 제갈삼 제공

국내 최고령 피아니스트 제갈삼 부산대 명예교수가 자택에서 피아노 연습 중인 모습. 사진=정종회 기자 jjh@·일부 제갈삼 제공피란수도 부산에서 꽃핀 예술혼을 목도한 예술인이 아직 우리 곁에 있다는 것은 분명 큰 자산이다. 최근에도 공연을 펼친 최고령 피아니스트 제갈삼(92) 부산대 명예교수는 70년 가까운 그때 상황을 여전히 생생하게 기억하고 있었다. 제갈 교수는 지난 2004년 부산일보에 4개월여간 연재했던 글을 모은 <잊을 수 없는 음악인과 음악회>, 월간지 <음악저널>에 연재한 글을 정리한 <초창기 부산음악사> 등을 펴내며 부산 음악사를 모아왔다.

제갈삼 부산대 명예교수

피란수도 시절 생생한 기억

"전국 각지 음악인들 모여

풍성한 공연 레퍼토리 기여

윤이상과도 그때 인연

고태국·배도순 등 맹활약"

|

| 전후 부산에 정착한 고태국·이상근·제갈삼(앞줄 왼쪽 네 번째부터) 교수가 나란히 있는 모습 |

마산 출신으로 1944년 대구사범학교를 졸업한 뒤 일본군에 징병 됐다가 광복 후 우여곡절 끝에 귀국했던 제갈 교수는 대구에서 잠시 교편을 잡은 뒤 1946년 고향으로 돌아와 마산중학교에 부임하면서 비로소 고향에 정착하게 됐다.

하지만 공연차 수시로 부산에 드나들었다. 6·25 한국전쟁 발발 당일에도 부산 음악교육연구회가 주최하는 음악콩쿠르 예선 대회 참여차 마산중 학생들과 부산을 찾았다. '그네'로 유명한 작곡가 금수현 등 부산 음악인을 대거 만났다. 부산사범학교 합창단을 데리고 온 작곡가 윤이상도 그때 처음 인연을 맺었다. "화음이 좋다"는 찬사를 보냈던 윤이상은 전쟁이 한창이던 때 제갈 교수에게 피아노 반주를 부탁하기 위해 마산을 직접 찾기도 했다. 함께 찍은 사진이 있냐고 묻자 제갈 교수는 "사진 찍는 것 자체가 힘들다 보니 사진 찍을 생각조차 못 했다. 오직 기억 속에만 있다"고 아쉬워했다.

전쟁의 기억은 참혹했다. 별다른 생각 없이 음악가 동맹에 가입해 고초를 겪었다는 제갈 교수는 전쟁이 극에 달하던 시기 부산 보수동에 책을 구하러 왔다가 가두모병으로 징집 위기에 처했던 당시 상황을 회상했다. 하필이면 교원 자격증마저 없어 꼼짝없이 곧장 전쟁터로 갈 판이었던 그 순간 뒤에서 "선생님, 여기 웬일입니까"라는 말이 들렸다. 마산중학교 제자가 때마침 뒤에 있었던 것. 구사일생으로 전쟁터에 끌려가지 않았지만 선생을 불러준 학생은 결국 징집됐다. 교수는 "그 학생이 아니었다면 오늘날 내가 있지 않았을지 모른다. 생명의 은인이었던 그 학생을 TV프로그램을 통해 찾아볼까 고민했지만 결국 실현하지는 못했다. 그 학생이 아직도 생각난다"고 말했다.

|

| 부산서 소프라노 전경애(전 부산여대 교수)와 공연을 펼치는 모습. |

|

| 1951년 2월 부산일보에 실렸던 중공군과 관련된 노래. |

제갈 교수는 "전쟁 직후인 1954년엔 피난 왔던 음악가의 상당수가 환도하면서 썰렁한 한 해가 됐다"고 말했다. 하지만 정착한 음악가도 꽤 많았다. 이는 부산 음악계의 자산으로 고스란히 흡수됐다. 1957년 고태국 선생의 주도로 부산 최초의 남성합창단인 콜 에올리안이 발족됐는데 여기에 김진안·김창배·김종일 등 정착한 음악가 상당수가 포진됐다. 1955년 부산으로 터전을 옮긴 제갈 교수 역시 여기서 활동했다.

진주 출신인 작곡가 이상근 전 부산대 교수, 일본 도쿄에서 성장해 일본고등음악학교 실기 수석으로 졸업했던 소프라노 전경애 전 부산여대 교수, 같은 마산 출신이자 작곡가 최인찬 등 이른바 마산 4인방도 전후 부산에 정착해 수많은 음악 인재를 길러냈다. 제갈 교수가 대구사범학교 교사 시절 인연을 맺었던 경북 고령 출신인 고태국 선생은 1947년 동래중·금성고·동래여고 교사를 거쳐 전후 1955년 2년제 사범대가 신설되면서 부산 최초 음악교수로 임용되기도 했다.

당시 보수동에서 '문화장'이라는 다방을 경영하기도 한 대구 출신 바이올리니스트 배도순 선생은 1956년 지역에서 처음으로 독창과 독주, 실내악을 주로 하는 '부산 뮤직클럽'을 조직해냈다. 부산 음악인과 피란 음악인을 망라해 활발한 연주 활동이 이어졌다. 제갈 교수도 이때부터 부산에서 음악 활동을 본격적으로 하게 됐다. 제갈 교수는 "해방 직후부터 전쟁에 이르기까지 부산의 많은 청중이 궁핍한 생활을 했지만 음악에 대한 열정은 대단했다"며 "부산에 정착한 많은 음악인들이 제자들을 길러내면서 부산의 음악이 오늘날까지 이어질 수 있게 됐다"고 말했다.

윤여진 기자 onlypen@busan.com

ⓒ 부산일보(www.busan.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스