가장 많이 본 뉴스

2025.11.01 (토)- 1젠슨황·이재용·정의선 ‘깐부회동’…다 먹고 결제는 누가?

- 2금정산 국립공원으로 지정, 부산 염원 이뤄졌다

- 3‘판교 사망사고’ 삼성물산, 전국 현장 작업 중단

- 4“누가 봐도 100% 지는 곳” 한동훈에겐 부산이 험지?

- 5수도권 아파트 규제 '풍선효과'… 부산 거래량·가격 상승

- 6부산에 가볼 만한 목욕탕은

- 7[영상] 최민희 딸 SNS엔 ‘작년 8월 결혼’… ‘축의금’ 논란 점입가경

- 8G2 정상, 부산에서 만났다… 희토류·관세 등 합의

- 9중구·금정구·북구?… ‘국비 40억 지원’ 국민체육센터 공모 당선 지자체는

- 10양산에서 ‘외국인 근로자’ 위한 페스티벌 열린다

[생태하천 20년, 방향 잃은 물길 1부] 4. '하류 먼저' 거꾸로 공사

- 가

하류선 '명품 강 만들기' 한창인데, 상류선 생활폐수 '콸콸'

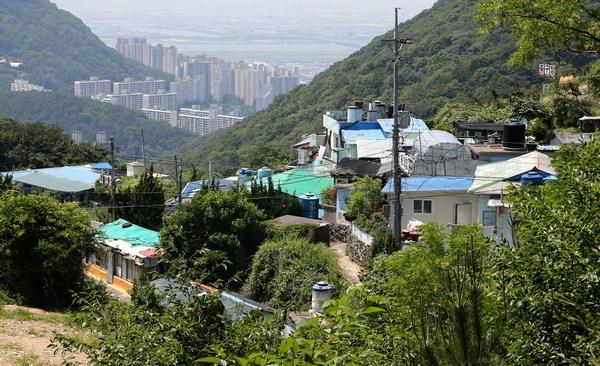

부산 서구 꽃마을 골프연습장 위쪽 마을 일대 전경. 하수관이 설치되지 않아 생활오수와 분뇨 등이 학장천 등 하천으로 유입될 우려가 제기되고 있다. 정종회 기자 jjh@

부산 서구 꽃마을 골프연습장 위쪽 마을 일대 전경. 하수관이 설치되지 않아 생활오수와 분뇨 등이 학장천 등 하천으로 유입될 우려가 제기되고 있다. 정종회 기자 jjh@부산의 도심 하천은 산에서 시작한다. 하천의 발원지이자 상류라고 할 수 있는 계곡이 맑지 않으면, 아랫물이 맑을 수 없다.

수십 년째 하수처리시설조차 없어

구덕천 상류 꽃마을, 식당 폐수 줄줄

대천천 상류 180m 구간 콘크리트 공사

수초·흙 사라져 하천생태계도 끊겨

윗물 방치하면 아랫물 답 없는데

상류 관리, 하천행정 우선순위서 밀려

하지만 하천의 상류는 하천 행정에 있어 우선순위에서 밀려나기 일쑤다. 도심과 가까운 하류와는 달리 산속의 상류는 접근성도 좋지 않아, 자연스레 관심 밖에 놓여 방치되는 것이다. 아직도 정화시설 없이 폐수가 그대로 버려지기도 하고, 대규모 콘크리트 공사가 아무도 모르게 뚝딱 진행되기도 하는 곳이 바로 하천 상류이다.

■밑에선 정화 공사, 위에선 폐수 방류

학장천은 480억 원짜리 '고향의 강' 사업이 진행 중이다. 그러나 정작 학장천 발원지인 서구 '꽃마을천'은 아직도 하수정화 시스템조차 없다. 밑에선 명품 강을 만들겠다고 하지만 윗에선 생활폐수가 그대로 버려지고 있는 꼴이다.

서구 구덕산 해발 220m의 꽃마을은 6·25 한국전쟁 뒤 피란민 집단주거촌으로 시작했다. 지금은 400여 식당과 주택이 모인 휴양촌이다. 주말 하루에도 수만 명이 모이고 상당한 폐수가 쏟아진다.

꽃마을은 수십 년 동안 아예 하수관이 없었지만, 그나마 2000년 전체 지역 가운데 절반가량은 하수관이 깔려 하수처리장으로 폐수를 보내고 있다. 나머지 200여 가구의 식당·가정집·축사에서 배출되는 수십t의 폐수는 여전히 합류식 하수관거를 통해 꽃마을천에 버려지고, 다시 구덕천을 거쳐 학장천으로 흐른다.

현재 부산시 등 2016년까지 96억 원을 투입해 꽃마을천 780m 구간을 '생태하천'으로 꾸미기로 했지만, 생활하수 정화시설 같은 근원적인 폐수 처리 계획은 없다.

한국강살리기네트워크 최대현 사무처장은 "행정당국 관계자가 여기까지 오는 일이 드물다. 그러니 결정권자가 실상을 잘 모르고, 관련 사업은 진척이 잘 안 된다"고 말했다.

■금정산 계곡에 들어선 '인공 계곡'

북구 대천천 상류에 대규모 '콘크리트 계곡'이 세워졌다. 북구청은 지난 3월부터 금정산의 계곡이자, 화명수목원 인근인 대천천 상류에 재해복구 공사를 진행했다. 불과 3개월여 만에 자연 계곡은 사라졌다.

7억 원 상당이 투입된 이 공사는 180m 구간에 걸쳐 높이 3~4m, 폭 6~7m 의 인공 계곡을 만드는 것이었다. 흙과 수초 등으로 이뤄진 자연 계곡의 바닥과 외벽이 헐렸다. 대신 바위와 콘크리트 구조물이 차곡차곡 쌓였다. 폭우에 토양유실을 막는다는 게 명분이었다.

콘크리트 계곡은 생태계 파괴와 수질악화 등의 부작용을 야기한다. 수초와 흙이 사라지면 하천의 자연정화 기능이 떨어진다. 수초가 사라져 먹이사슬이 끊겨 해당 공간은 생명이 없는 '진공 공간'이 되고, 하천 생태계도 끊어져 버린다.

무엇보다 환경단체가 반발하는 건 이런 공사가 전혀 공감대가 없이, 너무도 조용히 진행된다는 것이다. 현재 전국적으로 산림 계곡에서 '사방사업'이 진행 중이다. 대천천 상류처럼 콘크리트형 인공하천을 만드는 게 주요 골자다. 재해공사라는 이유로 별도의 공청회 등이 생략되는 경우가 많다.

■하수로 가는 계곡의 맑은 물

동래구 온천천의 지류 중 하나인 건너천은 건기에도 하루 3천~4천t의 맑은 물이 흐른다. 비가 오고 나면 계곡 물은 하루 7천~8천t 정도로 불어난다. 매년 적조현상이 반복되고 있는 온천천에 이 정도 양의 물을 유입시켜 수질을 개선하려면 매년 수십억 원이 필요하다.

그러나 이 물은 온천천으로 유입되지 않고 있다. 건너천은 간이상수도로 지정돼 있어 주변 목욕탕, 주택 등에서 건너천 물을 막고 사용하고 있다. 2003년 시민단체·부산시·지역 주민 등은 이 지역에 하수처리관을 만들고 대신 건너천을 온천천으로 유입시키겠다고 합의를 이뤘지만, 아직도 하수처리관 공사가 지연되고 있다. 결국 매년 수백만t의 계곡 물이 생활하수가 버려지고 있는 셈이다.

환경단체들은 이같은 문제가 근본적으로 지하수나 계곡 물 활용에 대한 행정 계획이 없기 때문이라고 보고 있다. 건너천처럼 소하천으로도 등록되지 못한 하천 지류는 아무도 관심이 없어 제대로 활용조차 안 된다는 것이다.

대천천네트워크 강호열 사무처장은 "방치된 계곡 물을 잘 활용해도 도심 하천에 하루 수만t의 물을 공급할 수 있다. 매년 수십억 원 이상의 예산을 아낄 수도 있다"고 지적했다.

특별취재팀 river@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스