[풍자의 수난史] 시대를 잉크 삼아 풍자의 펜은 춤춘다

- 가

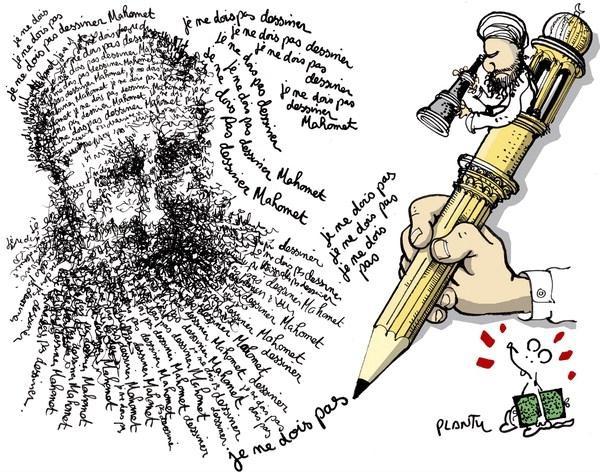

이슬람의 무함마드 형상화 금지를 비웃듯 '나는 무함마드를 그려서는 안된다'는 문장을 반복 사용해 그린 르몽드의 무함마드 얼굴 만평. 웹사이트 발췌

이슬람의 무함마드 형상화 금지를 비웃듯 '나는 무함마드를 그려서는 안된다'는 문장을 반복 사용해 그린 르몽드의 무함마드 얼굴 만평. 웹사이트 발췌웃어야 할 지점에서 웃지 못한다면, 그 이유는 두 가지 중의 하나다. 하나는 내용을 이해하지 못했다는 것이고, 다른 하나는 웃음의 대상이 됐다는 얘기다. 물론 웃음의 대상이 됐을 때에도 그것을 받아들일 관용의 미덕이 충분하다면 허허롭게 웃고 넘길 수 있을 테다.

문제는 그렇지 않을 때 발생한다. 간혹 거부의 몸짓을 넘어 규제와 보복, 심지어 그보다 더 강한 수단으로 응수하는 경우도 있기 때문이다.

풍자(諷刺)는 변죽을 울리다가 그 정중앙을 완벽하게 찌른다는 뜻으로 직역된다. 국립국어원의 표준국어대사전에서는 '남의 결점을 다른 것에 빗대어 비웃으면서 폭로하고 공격함'이라고 풀이하고 있다. 그런 점에서 시사만화는 일찍부터 풍자의 상좌에 앉았고, 그 지위를 오랫동안 유지했다. 그래서 '촌철살인'이라고 하면 으레 시사만화를 일컬었다.

그런데 시사만화가 새해 벽두부터 수난을 겪고 있다. 지난 7일 프랑스 파리에서 시사만평 전문잡지사 '샤를리 에브도'의 편집장과 시사만화가 등 12명이 이슬람 극단주의자로부터 살해되는 사건이 발생했다.

신성 모독이 단초를 제공했다고 하나, 극단주의자의 응수가 상식선을 뛰어넘어 지구촌을 위기로 내몰고 있다. 이들 극단주의자는 당시 잡지사로 침입해 무차별 사격을 가한 뒤 "무슬림의 선지자인 무함마드를 능멸한 죄에 대한 앙갚음"이라고 소리쳤다고 한다.

하지만 정작 대다수 무슬림은 그 말을 의심하고 있다. 오히려 "폭력으로 해결할 수 있는 것은 아무것도 없다는 사실을 종교로부터 배웠다"며 선을 긋고 있다.

신성 모독을 심각하게 생각하지 않은 서구 언론의 잘못을 지적하는 목소리도 적지 않다. 권력을 견제하는 도구로써가 아니라 오히려 약자를 통제하고 조롱하는 수단으로 풍자가 악용된 것은 아닌지 성찰해 봐야 한다는 지적이다.

그럼에도 풍자는 그 수단과 방법을 더욱 다양하게 발전시키고 있다. 만평보다 오히려 더 과장되고, 더 단순하며, 더 명료한 수단이 잇따라 등장하고 있는 것이다. 특히 인터넷과 디지털 시대를 맞아 누구나 쉽게 원본을 조작하고 뒤틀어 바꿀 수 있는 패러디 작품이 진화를 거듭하고 있다. 뒤틀어 까발리고, 경상도 사투리로 '히딱 디비는' 정도의 패러디가 속출하고 있다. 굳이 글과 그림의 전문가일 필요도 없다. 누구나 쉽게, 어떤 통제도 받지 않고 세상을 비틀 수 있는 세상에 우리는 지금 서 있는 것이다.

이런 세상에서 풍자의 수난은 어쩌면 당연한 반대급부일 수도 있다. 풍자는 태생적으로 수난의 길에서 더 큰 힘을 얻을 수 있기 때문일 테다. 약자의 힘이자, 권력의 견제 장치인 풍자가 어떻게 굴곡의 세월을 버텨 왔는지를 Week&Joy+에서 추적했다.

백현충 선임기자 choong@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스