가장 많이 본 뉴스

2025.11.05 (수)- 1창원~김해 10분 주파… 비음산터널 기대감 커진다

- 2검찰, 경찰에 김정숙 여사 옷값 의혹 재수사 요청 "필요성 있다고 판단"

- 3포스코, APEC서 ‘패싱’은 없었지만 사업은 ‘빈손’

- 4가족 먹는 찌개에 세정제 탄 남편 현행범 체포

- 5사직야구장 재건축, 국비 299억 확보

- 6금정산, 첫 도심형 국립공원 됐다

- 7"부산도시철도 역 이름 팝니다"… '역명 부기' 공개입찰 관심

- 8한동훈 “이재명 대통령, 재판 재개 땐 계엄령 발동 가능성 있어”

- 9“철거비 6000만 원에 감리비 2400만 원”… 과도한 감리비 논란

- 10[부산일보 오늘의 운세] 11월 3일 월요일(음력 9월 14일)

[제30회 요산문학상] 수상자- 소설집 '쫓기는 새'의 최성각 씨

- 가

"소설가란 말보다 세상에 책임 느끼는 작가라는 말이 더 좋아"

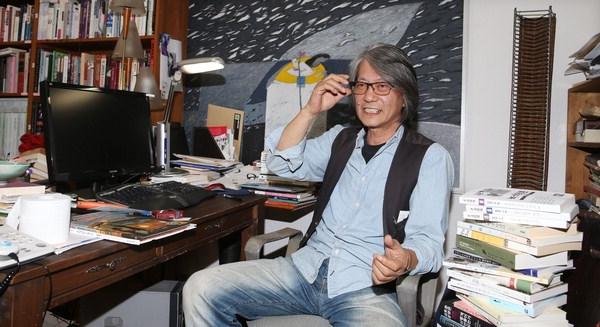

최성각 작가는 지금은 주로 춘천에 머물며 생활하지만 이곳 '풀꽃평화연구소'에 터 잡고 오랫동안 환경운동을 펼쳐 왔다. 연구소에는 최 작가와 함께 활동해 온 화가 정상명 씨의 작품과 환경 관련 서적들이 가득했다. 박희만 기자 phman@

최성각 작가는 지금은 주로 춘천에 머물며 생활하지만 이곳 '풀꽃평화연구소'에 터 잡고 오랫동안 환경운동을 펼쳐 왔다. 연구소에는 최 작가와 함께 활동해 온 화가 정상명 씨의 작품과 환경 관련 서적들이 가득했다. 박희만 기자 phman@소설집 '쫓기는 새'(실천문학사)로 제30회 요산문학상 수상자로 선정된 최성각 소설가를 서울 홍대 인근 '풀꽃평화연구소'에서 만났다.

"일주일에 2~3일 서울을 다녀가며 산 지 벌써 9년이나 됐다"는 그는 '시골 사람' 특유의 환한 미소를 지어 보였다. 환경단체 '풀꽃세상'을 만들어 환경운동에 투신해 온 그는 훌쩍 강원도 춘천시 서면 툇골로 들어갔다. 거기서 오두막을 지어 놓고 농사를 짓고 거위니 닭을 키우며 지낸다. 그 덕분인지 밭고랑, 야생 짐승과 부대끼며 사는 사람 특유의 활기가 가득했다. 그는 머리가 너무 길어 손질했다고 했다.

환경단체 '풀꽃세상'서 활동하다

강원도 춘천 툇골서 자연과 생활

"요산의 세계 이어받는 것 같아

과분하고 감격스러워…"

"분노와 좌절에 사로잡히지 않고

아름다운 연애소설도 쓰고 싶어"

-생태운동가입니까, 소설가입니까?

"'소설가'라는 말보다 '작가'란 말을 좋아합니다. 소설가라 불리면 자기 문학이나 성취에 더 집중한다는 느낌이지만, 작가는 세상에 대한 책임감을 느끼는 사람입니다. 세상이 병들면 같이 병들고, 아프면 같이 아파해야 합니다. 1990년대 초에 서울 상계소각장 건설 소동으로 처음 환경운동을 시작한 뒤로 내내 지녀 온 생각입니다. 루쉰이나 요산이 살아 있었어도 자기 미학만 추구했을까요. '세상이 아프면 나도 아프다'라 말했을 겁니다."

-환경운동에 20년 이상 투신한 것도 작가이기 때문이겠군요.

"맞습니다. '작가 의식'을 가진 작가이기 때문입니다. 시민으로서도 괴로웠지만 세상이 오염되고 도덕심을 잃고 귀한 인간성이 상실 되는 현실을 보고 작가이기 때문에 고통이 컸습니다. 작가라는 족속은 세상 어둠에 더 민감한 존재여야 합니다. 약하거나 억울함을 당한 사람에게 연민을 느끼는, 감수성 가진 사람이어야 되지 않겠습니다."

-문학만으로는 한계가 있다는 겁니까.

"한국소설 전성기는 1970년대였습니다. 작가들이 현실을 담아내면 다 문제작이고, 걸작이었죠. 작가의 글로 사람들이 세상을 읽는 시대였죠. 작가와 독자가 행복한 만남을 했다고 할까요. 지금은 누가 소설을 읽나요? '문체놀이'라고 비아냥댈 정도로 소설이 시대를 반영하지 못한 때문입니다. 10년씩 애쓴 작가의 책이 닷새만 지나도 잊힙니다. 20~30대는 이문구 선생처럼 방금 돌아가신 분들도 모릅니다. 소설은 짧고 좋은 작가의 책은 전달이 안 되고 있어요."

-요산문학상 수상을 대단히 감격스러워 했다고 들었습니다.

"1981년 낙동강 상류에서 부산 구포로 뗏목을 타고 간 적이 있습니다. 낙동강 하구에 이르니 이 도시에 김정한 선생이 계시다는 생각이 무슨 계시처럼 일었습니다. 요산이야말로 지배 세력, 중앙에 기웃거리지 않고 '낙동강 파수꾼'으로 힘든 사람을 위로하고 생태와 자연을 지킨 분입니다. 사람의 도리를 가르친 분입니다. 요산이 생태주의 작가 1호라면 저는 5~6호쯤 되지 않겠나 생각합니다. 요산의 세계를 이어받는 사람이 된 것 같아 과분하고 감격스럽습니다. 심사위원들께 존경을 표합니다."

-소설 발표가 뜸한 것 같습니다. '쫓기는 새'에도 1989년 작 '약사여래는 오지 않는다'부터 최근작까지 실렸습니다.

"소설집으로는 '잠자는 불' '부용산' 등 다섯 권을 냈고 '쫓기는 새'가 여섯 번째입니다. 미흡하고 세상을 충실히 담지 못했다는 자괴감이 컸는데 실천문학사 손택수 대표가 오래 설득해 책으로 나왔습니다. 하지만 '달려라 냇물아' '날아라 새들아' 같은 생태에세이를 꾸준히 냈습니다. 문학을 협소하게 해석할 이유는 없습니다. 루쉰이나 갈리아노, 소로 같은 이들이 (에세이로) 얼마나 큰 영향을 줬습니까. 당대 현실을 얘기하는데 조금이라도 설득력 있고 감동이 있다면 전부 문학입니다. '최성각이가 자기 겪은 일을 소설로 썼네' 할 수도 있겠지만 저는 작가라는 이름으로 문학을 써 왔습니다."

-동강댐 건설, 새만금 방조제 축조 반대 등의 투쟁에 깊숙이 관여하면서 소설과 산문으로 부지런히 옮겨 다녔습니다. 이제 자연으로 돌아간 겁니까.

"1999년 '풀꽃세상'을 만들며 생명운동에 나섰습니다. '삼보일배' '생명평화'란 용어도 제가 만들었지요. 세상이 이 지경이 된 데 대해 우리도 책임을 느껴야 한다고 여겼습니다. 20세기가 '노벨 평화의 시대'라면 21세기는 '생명 평화의 시대'라 보았습니다. 하지만 생명운동은 외면당하고 안 좋은 일도 많이 봤습니다. 9년 전 춘천으로 들어가 살면서 절망이 나의 전부를 꺾지 못했다는 것을 알게 됐습니다."

-'생태주의 작가'로 불리고 엽편소설을 꾸준히 발표하는 등 삶뿐 아니라 작가로서의 이력도 독특합니다.

"살아온 게 관습적이진 않았습니다. 문학을 벗어나 바깥소리를 낼 수 있었던 것도 제도의 강요만을 따르지는 않았기 때문입니다. 작가의 글이 길이와 무슨 상관입니까. 나아가 시나 소설만 문학이 아닙니다. 소설에는 공들이고 에세이는 대충 쓴다? 이건 아니지 않습니까. '쫓기는 새'로 20년 활동을 묶었다면 앞으로 저 자신을 넓혀야겠다고 마음먹고 있습니다. 분노 좌절에만 사로잡혀 있으면 문학으로 보면 좁은 사고요, 생각이겠지요. 가장 아름다운 생태소설인 연애소설도 쓰고 싶습니다."

김영한 기자 kim01@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스