가장 많이 본 뉴스

2025.04.07 (월)- 1“민주주의 승리, 우리가 또 이겼다” … 부산 서면서 尹 파면 축하 대회

- 2"사람 죽여 가둬놨다" 대전서 60대 남성 숨진 채 발견…경찰 수사 중

- 3[인터뷰] 돌아온 변광용 거제시장 “시민 다수가 혜택 받는 정책 집중”

- 4분담금 폭탄 시름 깊은 삼익비치 결국 99층 ‘특별건축구역’ 포기

- 5늘어난 분담금·공사비·공사기간… 삼익비치 조합원 마음 바꿨다

- 6박형준 부산시장 조기 대선 출마 막판 고심

- 7부산 도시고속도로 달리던 차량서 불… 인명피해 없어

- 8군사법원, 곽종근 전 특전사령관 보석 허가…오늘 석방

- 9"업혀, 할매" 산불 때 이웃 구한 인니 국적 3명, 특별기여자 체류자격 부여

- 10표정관리하는 민주당…곧바로 대선 체제 전환

['건강 최악 도시' 부산…공공보건의료 바꾸자] 1부) 통계로 본 부산의 건강 수준 ① 부산의 건강 지표, 7대 대도시 중 꼴찌

- 가

2011년 태어난 부산 아기, 서울 아기보다 2.45년 빨리 사망

부산이 '건강 최악의 도시' 자리를 지키고 있다. 전국 최하위권은 물론이고, 7대 대도시만 비교해도 부산은 지난 20여 년 간 '꼴찌'를 면하지 못하고 있다. 부산시도 이런 실태를 인식하고 2006년 12월 세계보건기구(WHO) 서태평양지역 건강도시연맹에 가입하면서 '건강도시 부산'을 선포하기도 했다. 당시 시는 '시민들의 삶의 질 향상과 건강형평성 확보를 위해 공공정책을 수립'하고 '2007년 중 건강도시 추진팀을 구성한 뒤 연차별 실행계획을 수립하겠다'고 발표했다. 하지만 그로부터 7년 째에 접어든 2013년, 부산은 얼마나 건강해졌을까. 이에 본보는 부산의 건강 현주소를 짚어보고, 부산이 진정한 건강도시로 거듭날 수 있는 정책 대안을 제시하기 위해 기획보도를 시작한다. 본보와 함께 연구·분석에 나선 사회복지연대 보건의료특별위원회는 통계청의 생명표와 사망자료를 기초로 부산의 건강 지표를 재구성했다.

7대 대도시 중 사망률 1위, 기대수명 7위 '참담'

2011년 10만 명당 사망자 수 554.1명

1995년 435.5명에서 가파른 상승세

연령표준화 통계에서도 '최고' 자리

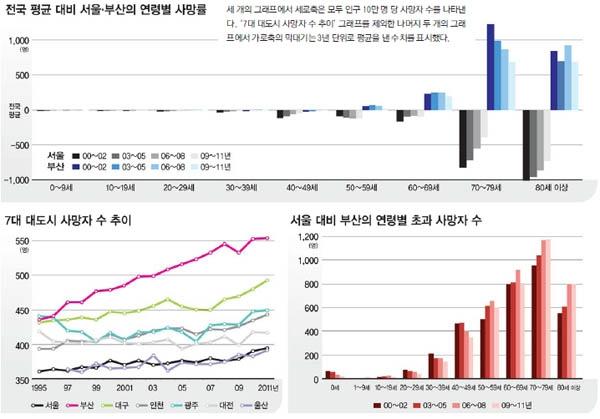

부산과 7대 대도시 간의 건강 격차를 알아보기 위해 사회복지연대가 먼저 주목한 것은 사망률. 통계청의 1995~2011년 사망자료와 주민등록인구통계를 활용해 수치를 뽑았다.

사망률은 일정 기간 내에 일정 집단에서 발생한 사망자의 비율을 말하는 것으로, 여기서는 1년 간의 사망자 수를 그 해 7월 1일의 인구(연앙인구)로 나눴으며, 수가 큰 것을 고려해 '인구 10만 명 당 사망자 수(조사망률)'로 표시했다.

또 한 지역에서 노인인구의 비중이 높으면 사망자 수가 늘어나는 점을 고려해, 7대 대도시의 세대별 인구 분포가 같다는 가정 아래 동일한 조건으로 비교할 수 있도록 표준화 작업을 거친 연령표준화사망률도 분석했다.

그 결과, 부산의 사망률은 지난 17년 간 꾸준히 증가한 것으로 나타났다. 1995년 부산의 사망률은 435.5로 시작해 2011년 554.1까지 증가했다. 2009년 532.8로 일시적으로 사망률이 전년(545.5)에 비해 12.7포인트 가량 떨어지기도 했지만 전체적으로 가파른 상승 곡선을 보였다.

부산의 노인인구가 12.5%(2012년 말 기준)로 광역시 가운데 가장 많기 때문에 이런 결과가 나왔을 수도 있다. 하지만 세대별 인구 분포를 동일하게 조정한 연령표준화 사망률에서도 부산은 '최고' 자리를 놓치지 않았다.

1995년 부산의 연령표준화 사망률은 955.4로 타 광역시에 비해 가장 높았다. 다음으로 대구(941.0), 광주(929.3), 대전(899.2), 인천(886.,7), 서울(792.3) 순으로 낮게 나타났다.

사회경제적 수준 향상과 보건의료 기술 발달로 인해 인구가 늘어나는 추세만큼 사망자 수가 늘어나는 것은 아니기 때문에, 전체적으로 연령표준화 사망률 그래프는 하강 곡선을 그린다.

부산은 전체적으로 하향하는 가운데서도 17년 간 줄곧 가장 높은 사망률 수치를 보였고, 2011년까지 감소세가 두드러지지 않았던 것으로 분석됐다. 1997년 울산이 광역시로 포함된 이후, 부산과 울산이 엎치락뒤치락 1·2위를 다투기도 했지만, 절대적 사망률이 부산이 훨씬 높기 때문에 부산 시민의 사망 문제가 가장 심각하다고 할 수 있다.

사망률이 감소하는 추세는 부산이 연간 2.44%, 17년 간 41.52%로 광주와 함께 6위 수준으로 집계됐다. 인천이 연간 2.36%, 총 40.09%로 가장 낮은 감소세를 보여, 이 분야에서만 부산이 겨우 꼴찌를 면했다.

다음으로 살펴볼 건강지표는 기대수명. 이는 연령별·성별 사망률이 현재 수준으로 유지된다고 가정했을 때, 해당 연도에 0세인 출생자가 향후 몇 년을 더 생존할 것인가를 통계적으로 추정한 기대치를 뜻한다.

통계청이 3년 마다 발표하는 생명표에 따르면, 부산의 기대수명은 2005년 77.84세→2008년 78.81세→2011년 80.22세로 집계돼 역시 최하위를 기록했다.

울산 또한 2005년 77.73세→2008년 79.23세→2011년 80.20세로 부산과 비슷한 수준으로 기대수명이 낮게 분석됐다. 성별로 나눠봐도 2008년 기준으로 남자의 경우 부산이 75.23세, 여자는 울산이 81.94세로 가장 낮은 기대수명을 보였다.

반면 서울은 7대 대도시 가운데 유일하게 3개 연도에 걸쳐 모두 80세를 넘는 기대수명(2005년 80.39세→2008년 81.69세→2011년 82.67세)이 나와, 타 대도시와 현격한 차이를 보이면서 가장 장수하는 도시로 꼽혔다.

통계로 증명된 서울과 부산 건강 수준 '극과 극'

서울시민보다 하루 10명 이상 더 죽어

영아사망률도 전국 평균 크게 상회

'아이 낳기 좋은 도시' 구호 무색

이처럼 참담한 부산의 건강 수준은 특히 대한민국 수도, 서울과 큰 격차를 나타냈다. 통계 분석에는 2000년부터 2011년까지 12년 동안의 자료가 활용됐다.

우선 서울과 부산의 연령표준화 사망률을 보면, 서울은 모든 연령층에서 전국 평균치보다 낮게 집계됐고, 특히 노인 인구에서 더욱 낮게 나타났다.

반면 부산은 1~24세의 일부 청소년 연령을 제외하고, 모든 연령층에서 전국 평균치보다 연령표준화 사망률이 높은 것으로 나타났다. 또 50대 이상에서 사망률이 큰 격차를 보이며 높게 나타났는데, 더욱이 주요 경제활동 연령층인 30~50세의 사망률이 전국 평균치보다 높은 것으로 분석돼 충격을 안겨줬다.

흔히 가장 열심히 일하는, 가장 건강한 나이인 청장년층이 부산에 살면서 전국 평균 수준보다 빨리 사망하거나 많이 사망하는 것으로 해석될 수 있기 때문이다.

더불어 태어나서 1년이 되기 전에 사망하는 0세의 사망률, 즉 영아사망률도 부산은 전국 평균치를 크게 웃돌았다. 높은 영아사망률은 후진국의 전형적인 건강 특성 가운데 하나로, 그동안 '아이 낳기 좋은 도시, 부산'을 표방해왔던 것으로 볼 때, 매우 부끄러운 수치라고 할 수 있다.

같은 시기, 부산과 서울의 연령별 초과 사망자 수를 비교해도 이같은 건강 격차를 확인할 수 있다. 연령별 초과 사망자 수는 연령별 표준화사망률을 인구 수로 곱해 산출한 것이다.

서울 대비 부산의 초과 사망자 수 역시 모든 연령층에 걸쳐 높게 나타났다. 2009~2011년 3년의 평균치를 서울과 비교하면, 부산의 연간 초과 사망자 수는 0세 16명, 1~9세 10명, 10~19세 16명, 20~29세 40명, 30~39세 145명, 40~49세 344명, 50~59세 601명, 60~69세 805명, 70~79세 1천172명, 80세 이상 798명으로 집계됐다.

결국 이 기간 부산의 인구 약 3천947명이 매년 서울보다 더 많이 죽음을 맞았으며, 하루로 따지면 약 10.8명의 부산 시민이 서울 시민보다 더 많이 죽어가고 있다고 해석할 수 있다. 이 숫자는 세계에서 가장 큰 여객기 A380(정원 400명) 10대가 매년 추락하는 것과 맞먹는다.

같은 방식으로 전국 평균치와 비교해보면, 40대를 비롯한 청장년층 일부에서 부산의 초과 사망자 수가 적게 나타나기도 한다. 하지만 50대 이상의 연령층에서 전국 평균 대비 초과 사망자 수는 매우 큰 격차를 보이면서 늘어난다. 이는 농촌지역을 다수 포함한 우리나라 전체 평균값과의 비교라는 점을 떠올리면, 그 심각성이 매우 크다.

2009~2011년 전국 평균 대비 부산의 평균 초과 사망자 수를 모두 더하면 1천441명. 부산 시민은 매일 4명씩 더, 전국 평균 수준보다 많이 죽음을 맞이했다는 것을 알 수 있다. 김경희 기자 miso@busan.com

※이 기사는 부산시 지역신문발전지원사업의 지원을 받아 취재했습니다.

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스

당신을 위한 PICK

오늘의 추천 뉴스